Nach einer Stunde öffnet Steffen Simon, der Medienchef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die Tüte mit den Weihnachtskeksen, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Ein bisschen Süßes kann nicht schaden, denn der Verband verkündet am vergangenen Freitag im DFB-Hauptquartier in Frankfurt eine wenig schmackhafte Entscheidung. Präsident Bernd Neuendorf eröffnet den Anwesenden, dass der DFB an diesem Mittwoch beim digitalen Kongress des Fußball-Weltverbandes Fifa bei der Vergabe der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 für die einzigen zur Wahl stehenden Bewerber stimmen wird. Also für das sportliche Sechs-Länder-Event in Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinien und Paraguay (2030) – und für Saudi-Arabien (2034).

Klar ist nun, dass mit dem Segen des DFB die wichtigste Sportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Spielen in zehn Jahren in einem Land ausgetragen wird, dem schwerste Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt werden. Und das laut Kritikern damit noch intensiver als ohnehin schon das eigene Image poliert, also „Sportswashing“ noch stärker betreibt, als Katar, der Gastgeber der WM vor zwei Jahren.

Überwältigende Mehrheit für Saudi-Arabien

Ein Nein – so der DFB – hätte den Verband in die Isolation getrieben, da die überwältigende Mehrheit unter den 211 Fifa-Mitgliedsländern für Saudi-Arabien sei und weil die Ablehnung der Bewerbung gleichzeitig auch eine Absage an Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinien und Paraguay gewesen wäre. Bei der Abstimmung wird für die Veranstalter der Turniere 2030 und 2034 zusammen votiert. Ein Ja zu der einen und ein Nein zu der anderen Bewerbung ist nicht möglich.

Neuendorf zeigt sich demonstrativ gut vorbereitet, um die Entscheidung zu erklären. Vor ihm auf dem Tisch hat er mehrere Seiten an Notizen ausgebreitet, einige sind am Computer geschrieben, andere mit der Hand, mehrere Stellen sind mit grünem Textmarker markiert. Die Stimme für Saudi-Arabien, erklärt er, wäre die Chance, mit der Fifa und im Gespräch mit dem Land auf Verbesserungen der dortigen Menschenrechtslage hinzuwirken. Doch wirklich konkret wird Neuendorf nicht – weder bei der Benennung der Probleme noch bei der Frage, wie der DFB auf Fortschritte hinwirken wolle.

Verschiedene Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch werfen Saudi-Arabien schwerste Verstöße gegen die Menschenrechte vor. Die Rede ist von Zwangsarbeit und Lohndiebstahl für Arbeitsmigranten, die Rechte von Frauen sind stark eingeschränkt, Homosexualität wird kriminalisiert. In der Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ belegt Saudi-Arabien den 166. Platz (von 180), hinter Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland oder Aserbaidschan. Menschenrechtler beobachten eine steigende Zahl von Hinrichtungen. International Aufsehen erregte die Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Trotzdem stuft die Fifa in ihrem Bericht zu Saudi-Arabiens WM-Bewerbung des Risiko beim Thema Menschenrechte nur als „mittel“ ein. Insgesamt bewertet der Weltverband die Bewerbung überaus positiv – mit 4,2 von fünf Punkten.

Tatsächlich hätte eine Ablehnung aus Deutschland Saudi-Arabiens WM-Pläne nicht verhindern können: „Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass dieses Votum eindeutig sein wird“, sagt Neuendorf, selbst ehemaliger Politiker in der SPD.

Das Land gewinnt immer mehr sportlichen Einfluss

Schon seit Jahren gewinnt das arabische Land immer mehr Einfluss im internationalen Sport. Unter dem Namen „Vision 2030″ will Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Wirtschaft umstellen, um sich weniger abhängig vom Öl zu machen. Unter anderem sollen Tourismus, Unterhaltung und Bildung gestärkt werden. Das Engagement im Sport passt in diese Strategie, es dient – laut offizieller Sprachregelung – den Bemühungen, das Land wirtschaftlich breiter aufzustellen.

Die Anstrengungen sind mittlerweile erheblich. Saudi-Arabien richtet seit 2021 ein Formel-1-Rennen aus, ist Gastgeber hochrangiger Boxkämpfe, unter anderem soll auch das zweite WM-Duell im Schwergewicht zwischen Oleksandr Ussyk und Tyson Fury am 21. Dezember dort ausgetragen werden. Im Golf macht das Land mit der LIV-Tour den Wettbewerben in den USA und Europa durch deutlich höhere Preisgelder Konkurrenz. Auch stehen für 2029 die asiatischen Winterspiele auf der Agenda.

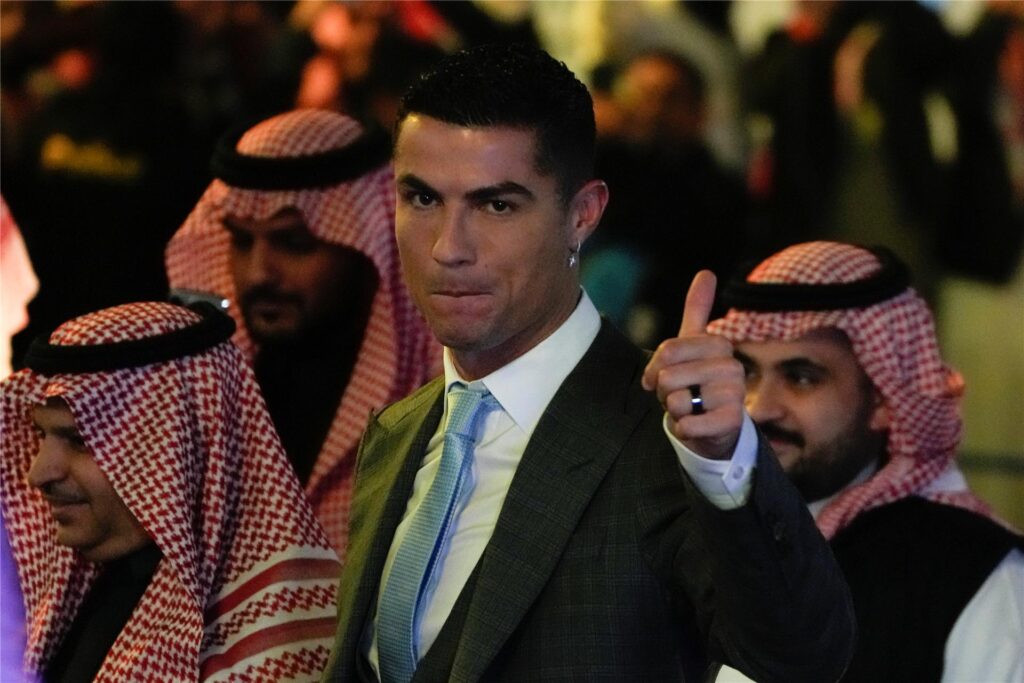

Mittlerweile hat sich Saudi-Arabien auch auf der Fußball-Landkarte etabliert. Der spanische und italienische Supercup findet hier statt, die nationale Liga hat enorme Summen aufgewendet, um sich mit internationaler A-Prominenz zu schmücken, schillerndstes Beispiel ist der mittlerweile 39-jährige Cristiano Ronaldo. Vor drei Jahren hat sich das Königreich praktisch auch in die populärste Fußball-Liga der Welt eingekauft, die englische Premier League, und zwar mit der Übernahme von Newcastle United durch den eigenen Staatsfonds. Die neuen Klub-Besitzer wurden als Heilsbringer empfangen und erfüllten die Sehnsüchte des sportbegeisterten Publikums, zumindest vorläufig – der einstige Abstiegskandidat Newcastle zog im vergangenen Jahr in die Champions League ein.

Die Vergabe der WM 2034 ist das Werk von Gianni Infantino, dem Präsidenten der Fifa, der längst zu einer Art Alleinherrscher im internationalen Fußball-Universum geworden ist. Er ist jemand, der sich gerne an der Seite von Männern wie Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin oder eben auch Kronprinz Mohammed bin Salman zeigt. Mit der Vergabe der WM 2030 an Länder aus gleich drei Kontinenten (Europa, Afrika, Südamerika) machte Infantino den Weg frei für das Turnier vier Jahre später in Saudi-Arabien. Denn die WM darf nicht zweimal nacheinander auf dem gleichen Kontinent stattfinden. Dennoch spricht die Fifa davon, dass der Ausrichter der WM 2034 durch einen transparenten und fairen Prozess bestimmt werde.

Geschäftlich verbunden

Und es geht um viel Geld. Der Weltverband ist mit Saudi-Arabien geschäftlich verbunden, unter anderem durch Sponsoring. Im April gab die Fifa eine Werbepartnerschaft mit Aramco bekannt, dem staatlich kontrollierten größten Erdölförderer der Welt. Insgesamt hat das arabische Land laut einer dänischen Studie mehr als 900 Sponsorenverträge im internationalen Sport abgeschlossen, die mit Abstand meisten davon im Fußball.

Vieles an der Vergabe der WM 2034 erinnert an das Turnier 2022 in Katar – der undurchsichtige Auswahlprozess, die Kritik an der Menschenrechtssituation vor Ort, der Vorwurf des Sportswashing und die vermeintliche Hoffnung, durch eine internationale Sportveranstaltung die dortige Lage zu verbessern. Auch der DFB zieht Parallelen zum Turnier in dem Wüstenstaat, um die Stimme für Saudi-Arabien zu rechtfertigen. So sagt Präsident Bernd Neuendorf, dass sich der voraussichtliche Ausrichter der Weltmeisterschaft 2034 zu Menschenrechten und der Sicherheit aller Besucher bekennen würde – Katar hatte das bei seiner Bewerbung nicht getan.

Das sportliche Personal beim DFB sieht sich in der komplizierten Lage, jetzt Stellung beziehen zu müssen – zu einem Turnier, das in zehn Jahren stattfindet. Doch der Verband will sich mehr zurückhalten, anders als in Katar. Damals gab es beispielsweise einen Eklat um die sogenannte One-Love-Binde, die Mannschaftskapitäne aus Deutschland und anderen Nationen als Zeichen für Diversität und Toleranz während der Spiele tragen wollten – dann aber einen Rückzieher machten, weil die Angst vor sportlichen Folgen zu groß war.

So etwas soll nicht mehr passieren: „Wir haben in Katar gesehen, dass zu viele politische Themen eine Mannschaft schon belasten können. Da sollten wir alle draus lernen“, sagt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und Kapitän Joshua Kimmich spricht davon, dass Fußballer einerseits „für Dinge und Werte einstehen sollten“, andererseits „ist es nicht unser Job, uns politisch zu äußern“.

Diese Aussagen passen perfekt zur Strategie des DFB beim Fifa-Kongress. Einerseits hat der Verband nach eigener Aussage seine Probleme mit Saudi-Arabien als WM-Ausrichter. Andererseits stimmt er der Turnier-Vergabe dorthin eben doch zu.