Es kommt nicht alle Tage vor, dass der Streit über den Rundfunkbeitrag ein deutsches Höchstgericht erreicht. Im Fall einer TV‑Zuschauerin aus Rosenheim aber fällte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jüngst eine Entscheidung, die Sprengkraft für ARD und ZDF entwickeln könnte: Die Bayerin hatte sich geweigert, Rundfunkbeitrag zu zahlen. Ihr Argument: Die Sender würden ihrem Auftrag, „die Meinungsvielfalt zu sichern“, nicht nachkommen. Mit anderen Worten: Ihr gefiel das Programm nicht.

Es gibt Tausende solcher Beschwerden. Die meisten verpuffen auf dem Postwege. Vor zwei bayerischen Gerichten hatte sich die Klägerin zuvor einen Rüffel geholt: Subjektive Nörgelei entbinde noch lange nicht von der Zahlungspflicht. Die Leipziger Richter jedoch erklärten eine Revision für zulässig – und werden sich des Falls annehmen. Denn die Sache sei von „grundsätzlicher Bedeutung“: Zu klären sei, ob Unzufriedenheit beim Zuschauer und „strukturelles Versagen“ der Sender bei der „Vielfaltssicherung“ Gründe sein könnten, den Rundfunkbeitrag nicht zu bezahlen.

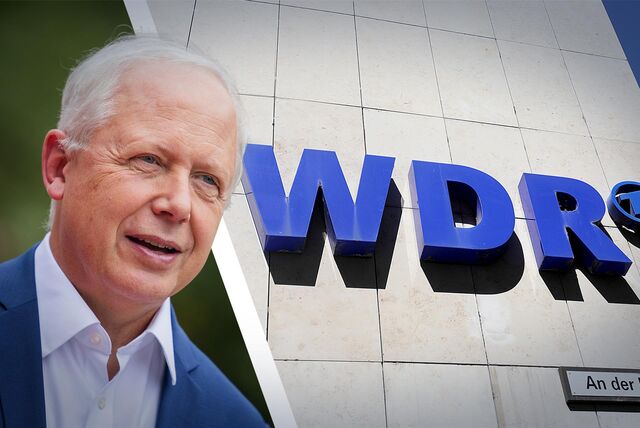

Ein „aufsehenerregendes Urteil“

Gerhart Baum – FDP-Veteran, Jurist und Mitglied im WDR-Rundfunkrat – sprach von einem „aufsehenerregenden Urteil, das große Wirkung haben kann“. Künftig könnte jeder einzelne Zuschauer von Gerichten klären lassen, ob ARD und ZDF zu einseitig berichten.

Der Rundfunkbeitrag. Ein ewiger Zankapfel. Seit 2013 wird die Gebühr nicht mehr pro Empfangsgerät fällig, sondern pro Haushalt. Seither müssen auch diejenigen zahlen, die gar nicht zuschauen oder zuhören – und die Lunte bei Teilen des Publikums ist damit deutlich kürzer.

Mehr als 10 Milliarden Euro stehen ARD, ZDF und Deutschlandradio pro Jahr zur Verfügung. Gut 900 Mitarbeiter beim Beitragsservice sind allein damit beschäftigt, dieses Geld von 40 Millionen Haushalten und 4,2 Millionen Betrieben einzuziehen. Die Kosten liegen bei 182 Millionen Euro im Jahr. Insgesamt schickten die Geldeintreiber im Jahr 2023 1,28 Millionen Vollstreckungsersuche an die Behörden. Kulanz? Selten. Was früher den technokratischen Namen „Gebühreneinzugszentrale“ (GEZ) trug, versteht auch als solidarisch klingender „Beitragsservice“ keinen Spaß.

Regelmäßig gleichen die Meldebehörden und der Beitragsservice ihre Daten ab. Das soll die „Beitragsgerechtigkeit“ erhöhen, befeuert aber auch den Argwohn, Staat und öffentlich-rechtliche Medien steckten unter einer Decke. Der letzte Abgleich 2022 sei „routiniert und sehr zufriedenstellend“ verlaufen, freut sich Beitragsservice-Geschäftsführer Michael Krüßel. Die Zahl der gemeldeten Wohnungen sei dadurch um 2,3 Prozent gestiegen – und die Erlöse für ARD und ZDF um mehr als 450 Millionen Euro jährlich.

Gerade haben die Ministerpräsidenten die größte Rundfunkreform in der Geschichte von ARD und ZDF beschlossen. Spartenkanäle werden fusioniert, Radiosender gestrichen, die Expansionsgelüste ausgebremst. Die wichtigste Frage aber haben die Länderchefs (offiziell) noch ausgeklammert: Was darf ein schlankerer, zukunftsfester Rundfunk in Zukunft kosten?

Verzwickte Finanzierung

Die bisherige Finanzierung ist ein verzwickter Prozess: Alle vier Jahre melden ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren – traditionell üppigen – „Finanzbedarf“ für die nächste Vier-Jahres-Gebührenperiode an ein 16‑köpfiges unabhängiges Fachgremium. Das trägt den spektakulär bürokratischen Titel Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Die KEF prüft die Zahlen, streicht das hübsche Wunschkonzert um ein paar Menuette zusammen und legt dann der Rundfunkkommission der Länder (das sind die 16 Ministerpräsidenten) einen kosmetisch bereinigten Vorschlag für die Höhe des Monatsbeitrags vor. Zuletzt schließlich müssen alle 16 Länderparlamente zustimmen. Ein Vorgang, der traditionell mit einem monatelangen kakophonischen Gezeter verbunden ist.

Die nächste Gebührenperiode beginnt im Januar. Die KEF hat empfohlen, den Monatsbeitrag ab 2025 um 58 Cent von 18,36 auf 18,94 Euro zu erhöhen. Das entspräche dann Gesamteinnahmen von 10,4 Milliarden Euro. Zehn Komma vier Milliarden. Pro Jahr. Doch daraus wird wohl nichts.

Zum Ärger der Sender wollen die Länderchefs von diesem „verfassungsrechtlich geprüften Verfahren“ (WDR-Intendant Tom Buhrow mahnend) abweichen. Der Beitrag soll offenbar stabil bleiben. Also: keine Erhöhung bis 2027. Denkbar, dass die Sender wie schon 2021 versuchen werden, vor dem Bundesverfassungsgericht die Erhöhung einzuklagen. Damals stellte sich der Landtag von Sachsen-Anhalt quer. Karlsruhe entschied zugunsten von ARD und ZDF.

Diesmal aber geht es um mehr als die üblichen Erregungsroutinen. Das ganze anfällige Verfahren solle „robuster und demokratiesicher gemacht werden“, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Von einem „Systemwechsel“ war die Rede. Details will man am 12. Dezember verkünden.

Hinter den Kulissen freilich, so berichtete etwa die „FAZ“, hätten sich die Ministerpräsidenten bereits auf ein neues Modell verständigt. Der mühselige Prozess soll teilautomatisiert werden. Die Sender melden weiterhin alle vier Jahre, was sie angeblich brauchen, die KEF empfiehlt eine Summe. Sollte diese Summe dann aber „in der Größenordnung der Teuerungsrate“ liegen, können die Ministerpräsidenten den neuen Beitrag „per Verordnung“ festlegen. Also ohne Beteiligung der Länderparlamente.

Die Landtage sollen dennoch das letzte Wort behalten: Jedes Bundesland kann ein Veto einlegen. In diesem Fall könnte das bisherige Verfahren beginnen. Neu ist bei diesem Modell also, dass maßvolle Beitragsänderungen in Zukunft deutlich einfacher durchgewinkt werden könnten. Ein reines „Indexmodell“, bei dem sich der Beitrag automatisch parallel zur Inflationsrate entwickelt – ein alter Traum der Intendanten –, stieß auf Ablehnung.

Warum brauchen ARD und ZDF überhaupt mehr Geld, obwohl sie doch schlanker werden sollen? Die Sender argumentieren, dass die Reformen teuer und die Sparziele erst in einigen Jahren fühlbar würden. Die Politik hingegen will, so scheint es, streng bleiben. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) etwa ist eine Beitragserhöhung „der Bevölkerung nicht vermittelbar“.

Der deutsche Rundfunk ist teuer. Die BBC in Großbritannien verfügt über 6,25 Milliarden Euro im Jahr, France Télévisions kommt mit 2,8 Milliarden Euro aus, die italienische RAI gar mit 2,5 Milliarden Euro – einem Viertel der deutschen Summe. Allein für die betriebliche Altersversorgung müssen die Anstalten jährlich rund 567 Millionen Euro zurücklegen, das sind knapp 6 Prozent ihrer Einnahmen.

Deutscher Rundfunk am teuersten

Die Führungselite lässt es sich trotzdem noch immer recht gut gehen. ARD-Topverdiener Tom Buhrow kassiert als WDR-Intendant mit 413 .000 Euro im Jahr knapp 50 .000 Euro mehr als der Bundeskanzler. Allein für ihre 17 „Sportexperten“ zahlt die ARD pro Jahr 1,99 Millionen Euro, also im Schnitt knapp 120. 000 Euro pro Person und Jahr.

In einer Liga mit dem Kanzler

Warum überhaupt dieser „Beitrag“? Warum werden ARD und ZDF nicht direkt aus Steuergeld finanziert wie die BBC? Das hat gesellschaftspolitische Ursachen. Erstens dürfen die Länder eine solche Steuer gar nicht erheben. Zweitens soll die Finanzierung der Sender nicht von klammen Haushalten oder politischen Erwägungen abhängen. Und drittens würde eine „staatsnahe“ Steuerfinanzierung den Eindruck von politischer Mauschelei noch verfestigen.

Der Ton ist ohnehin schon giftig genug in der Diskussion um die Milliarden für ARD und ZDF. Nicht erst seit dem Schlesinger-Skandal stehen die Häuser unter Verdacht, ihre Intendantenbüros mit Blattgold auszukleiden und in Kleinbussen zu Drehterminen anzureisen. Von „Gebühren-Haien“ und „Zwangssteuer“ („Focus“) ist die Rede, von „mittelalterlichen Raubrittern“ („Bild“) und „verprassten Milliarden“ („Handelsblatt“).

„Öffentlich-rechtlich“ lässt sich leicht mit „staatlich“ verwechseln. Fast täglich schimpfen vor allem AfD-Politiker und ihre Anhänger über „Staatsfunk“ und „Regierungsfernsehen“ – ungeachtet der Tatsache, dass ARD und ZDF nach dem Zweiten Weltkrieg gerade eben als Gegenmodell zum Nazi-Rundfunk geschaffen wurden. Historisch gesehen aber ging es genau um das Gegenteil: Statt als gleichgeschaltete Regierungsmedien sollten die Rundfunkanstalten unabhängig vom Staat agieren, kontrolliert nur von Gremien, in denen Vertreter vieler „gesellschaftlich relevanter Gruppen“ sitzen, also auch Politiker.

Staatsferne als Pflicht

Die Politikferne freilich muss regelmäßig neu justiert werden. Zuletzt erklärten die Karlsruher Richter 2014 den ZDF-Staatsvertrag in Teilen für verfassungswidrig, weil zu viele Vertreter von Bund, Ländern und Parteien in den Aufsichtsgremien saßen.

Der Geburtsfehler liegt in der Krux, dass es die Länderparlamente sind, die über Auftrag und Ausgestaltung des Rundfunks entscheiden. Daraus resultiert der Dauerverdacht, die Politik greife über Gebühr ins Programm ein. Dazu tragen aber auch Regionalpolitiker bei, die schützend ihre Hände über „ihr“ Drittes Programm halten. In der Praxis hat die Politik durchaus Einfluss auf ARD und ZDF. Staatlich verordnete Inhaltsvorgaben aber gibt es nicht.

RND