Die Zechen im Stadtgebiet, sie sind längst verschwunden. Doch einiges ist geblieben. So folgt die S-Bahn in Unna bis heute auf vielen Strecken dem Verlauf der alten Hellweg-Zechenbahn. Bauwerke erinnern an die Zeit des Bergbaus, und auch so manche Redewendung stammt aus der Steinkohle-Ära. Bohrt ein Kind beispielsweise in der Nase, kann es sein, dass es noch immer den Satz zu hören bekommt: „Alter Hellweg sucht ‚nen Bohrer.“

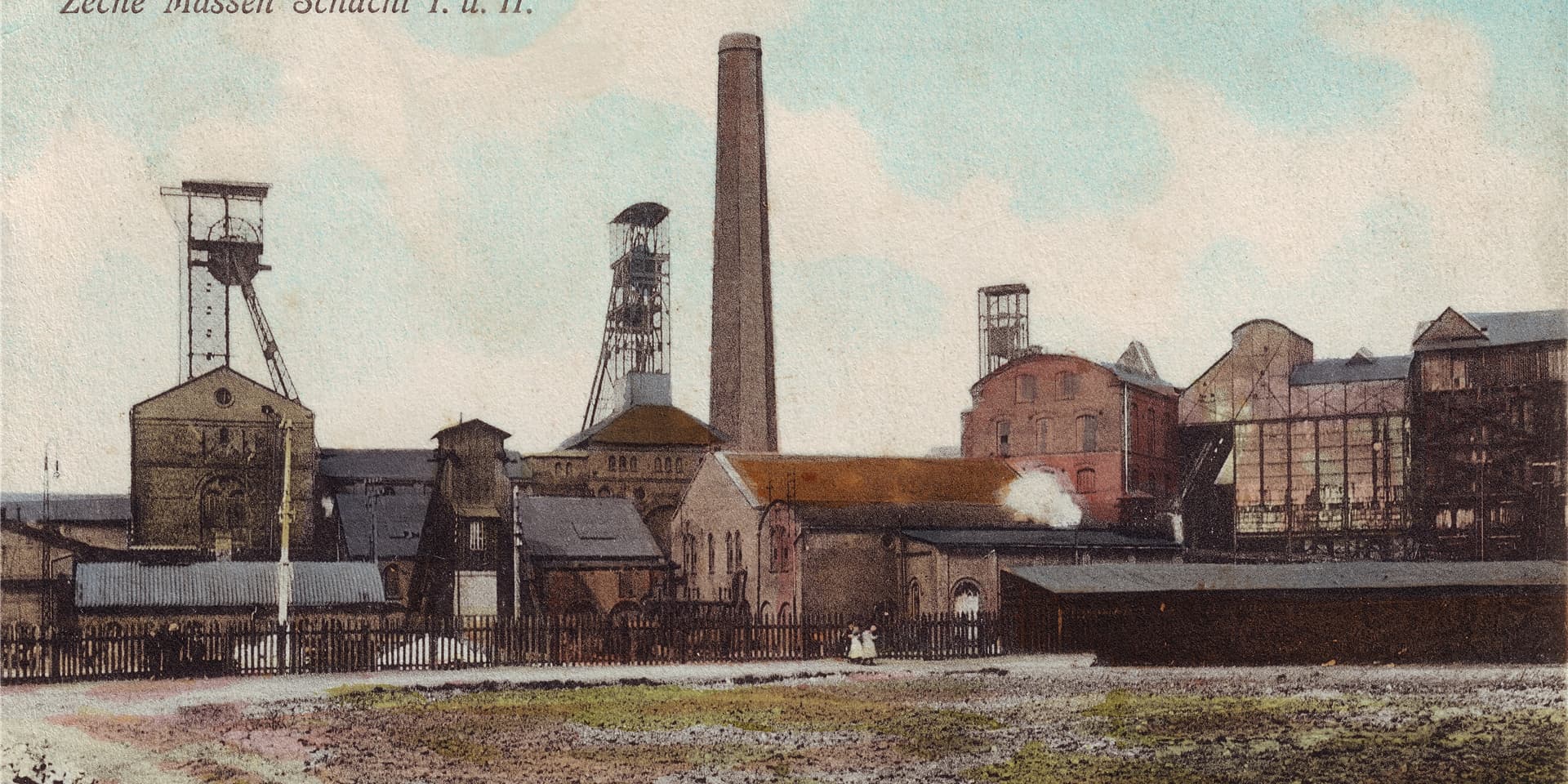

Dabei gab es weit mehr Zechen als nur diese. Auch Massen und Königsborn hatten große Schachtanlagen. Und zu Beginn des Steinkohlenbergbaus existierten Kleinzechen wie Friederica und Paduan in Billmerich oder Gut Glück und Zeche Otto. Im Vergleich zu den umliegenden Städten und Gemeinden ist die Bergbaugeschichte Unnas allerdings kurz. Dass es Kohlevorkommen gab, war schon Ende des 18. Jahrhunderts bekannt, doch gefördert wurde die Kohle erst viel später.

Die Kohlevorkommen in Königsborn beispielsweise wurden bereits 1801 entdeckt, ein Abbau erfolgte mit Rücksicht auf die Solequellen allerdings nicht. Das schwarze Gold war damals deutlich weniger wert als das kostbare Salz. Erst als 1872 die staatliche Saline Königsborn zum Verkauf ausgeschrieben wurde und ein Konsortium um den Essener Industriellen Friedrich Grillo den Zuschlag bekam, wurde der Bergbau zum Thema. Die von ihm ins Leben gerufene Gewerkschaft Königsborn begann am 28. Juni 1874 mit den Abteufarbeiten für die erste Schachtanlage in Königsborn. Der Tiefbauschacht stand am heutigen Zechenplatz.

Die 1880 angelaufene Förderung erfüllte ihre Erwartungen aber nicht: 1887 wurde daher mit dem Bau von Schacht II in Heeren begonnen, wurden die Flöze unter Königsborn von dort aus abgebaut. Bis zum Zweiten Weltkrieg verkehrte die Werksbahn zwischen dem Bahnhof Königsborn über Schacht I nach Heeren.

Mit der Teufe von Schacht III/IV in Bönen, dessen Förderturm noch heute steht und besichtigt werden kann, wurde Schacht I in Königsborn 1903 stillgelegt. Dort drehte sich schnell wieder alles ums Salz, den Bäderbetrieb – und um die Verwaltung der Schachtanlagen. 1907 entstand das Verwaltungsgebäude der inzwischen umbenannten Königsborn AG: das heutige Amtsgericht.

In Massen begann man mit dem Abbau früher: Schon 1854, da gab es noch die selbstständigen Landgemeinden Obermassen und Niedermassen, wurde mit der Teufe eines Wasserhaltungsschachts Massen 1 in Dortmund-Wickede begonnen, 1855 wurde Förderschacht Massen 2 abgeteuft, zwei Jahre später wurde bei 83 Metern die Karbonschicht erreicht. Weitere Schächte entstanden in Asseln und wurden später in Courl umgetauft. 1859 wurde in Massen 1/2 die zweite Sohle bei 162 Metern angesetzt und die Kohleförderung aufgenommen. Unglücke und Todesfälle stoppten niemanden. Lediglich starke Wassereinbrüche sorgten für mehrmonatige Betriebsunterbrechungen.

Am 17. März 1870 forderte eine Schlagwetterexplosion auf Massen 1/2 sieben Todesopfer. Zu dieser Zeit förderte die Zeche bereits mehr als 185.000 Tonnen Kohle pro Jahr – mit 842 Mann in der Belegschaft. Der heutige Ortsteil Massen entwickelte sich von zwei Bauernschaften zum Industrieort. 1883 ein neuerliches Unglück: 16 Bergleute ließen am 19. September ihr Leben, zehn wurden auf dem Unnaer Westfriedhof beigesetzt, sechs zu ihren Heimatfriedhöfen überführt. Am 30. Januar 1890 stürzte ein Förderkorb im Schacht 2 ab, bei einem Brand im Oktober des gleichen Jahres wurden das Gebäude um Schacht 2 und die Separation zerstört. Das bremste die Förderung aus.

Über 2500 Beschäftigte

Da war die Kokerei auf Massen 1/2 schon seit vier Jahren in Betrieb. Anfangs hatte sie 120 Öfen, ein Teil der Kohle wurde so direkt zu Koks verarbeitet. Als Nebenprodukte entstanden Teer und Ammoniak. 1898 hatte die Massener Bergbaugesellschaft bei einer Belegschaft von 1772 Mann eine Förderung von über 388.000 Tonnen Kohle und fast 99.000 Tonnen Koks pro Jahr. Da wurde bereits von Schacht III die dritte Sohle bei 245 Metern abgebaut. Die höchste Jahresförderleistung hatte Zeche Massen, wie sie seit 1910 nur noch genannt wurde, im Jahr 1913: 659.762 Tonnen mit 2519 Mitarbeitern.

1924 wurde mit der Teufe von Schacht 5 an der Bahnhofstraße begonnen, ein Jahr später wurden die Schächte 1/2 und 3/4 stillgelegt. Erst 1962 wurde Schacht 3 jedoch mit einem Betondeckel verschlossen, die anderen drei verfüllt. Da gehörte ein Abbaufeld längst zur Zeche Caroline in Holzwickede und 1951 ging das gesamte Restgrubenfeld an die Zeche Alter Hellweg.

Diese hatte ihre Ursprünge durch kleinere Zechen bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1856 wurde die Gesellschaft Hellweg gegründet und der Berechtsname Alter Hellweg konsolidiert. Zunächst ging es jedoch um die Eigenbedarfsförderung. Immer wieder aufkehrende Probleme und schließlich schlechte geologische Verhältnisse sorgten dafür, dass Friederica und Gut Glück stillgelegt wurden und sich die Gesellschaft Hellweg 1871 auflöste.

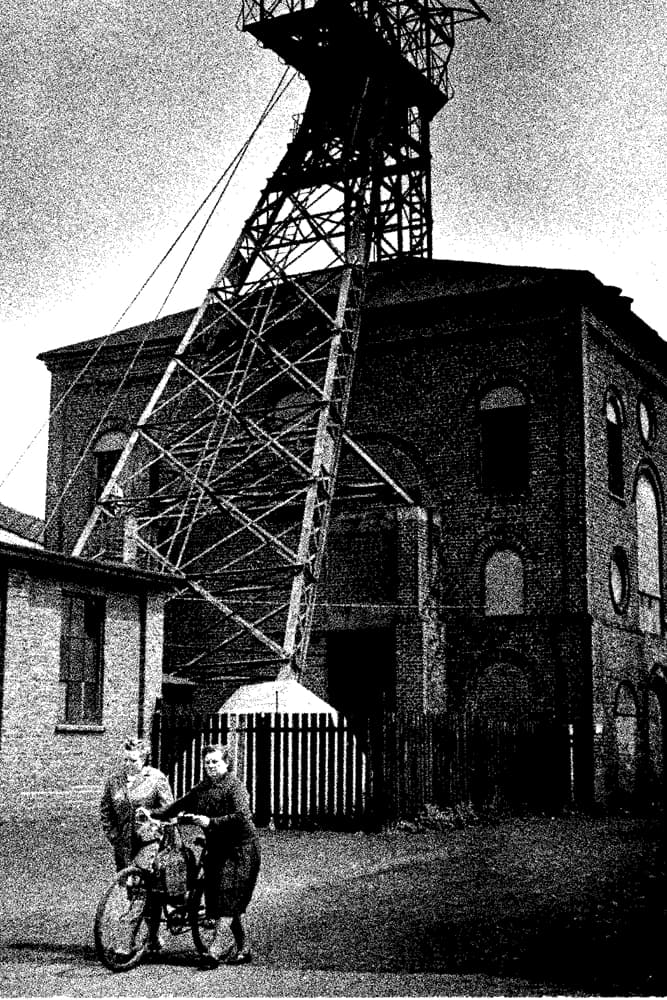

Ab 1900 sprach man von Alter Hellweg, und 1919 kam es zur Wiederinbetriebnahme unter diesem Namen. An der Hansastraße erfolgte der Teufbeginn für den Förderschacht I und den Wetterschacht 2, der kein Fördergerüst erhielt. 269 Mitarbeiter förderten 52.247 Tonnen Kohle im Jahr des Förderbeginns 1921.

1938 gab es dann die höchste Jahresförderleistung mit 476.670 Tonnen von 1448 Mitarbeitern. Alter Hellweg räumte Felder der einstigen Zeche Massen ab, 1945 wurde ein neuer Material- und Seilfahrtschacht in Obermassen gebaut. 1958 entstand Schacht Heide in Afferde, der 1960 zur Erschließung des Massener Feldes in Betrieb ging. All das brachte aber nicht viel. Die Absatzkrise des Bergbaus und seine Nordwestwanderung hatten Folgen: 1961 wurde die Zeche Alter Hellweg geschlossen. Rund 1400 Arbeitsplätze gingen verloren. In Unna begann der Strukturwandel, der bis heute anhält.